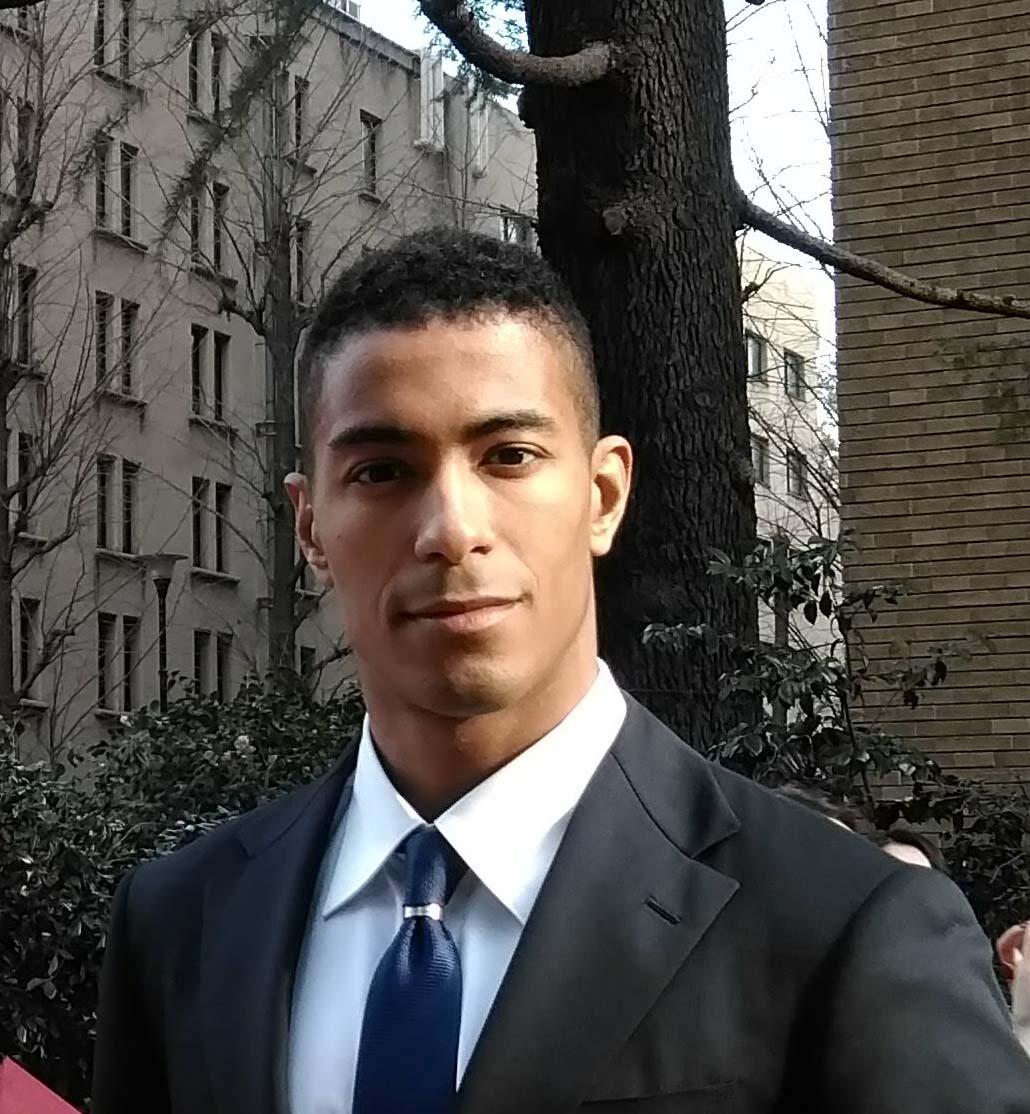

2025年12月11日に、クリストファー・スティーブン・ペインさんに対する控訴審の判決が言い渡されます。これまでの控訴審を振り返り、判決を予想していただきました。登壇者は、IPJ理事長の石塚章夫(元裁判官・弁護士)と、DNA鑑定の研究を専門とするIPJメンバーの徳永光(獨協大学教授)です。

控訴審判決は、12月11日(木)13時半~、東京高裁102号法廷です。ぜひ応援にお越しください!

1.はじめに

徳永

10月20日、クリス事件の第2回公判が行われ、検察官、被告人側の証拠調べ請求に対する裁判所の決定が示されました。傍聴人は、第3回以降の予定が告げられると思っていたのですが、検察・被告人側の双方から請求されていたY教授(一審でDNAの再鑑定を行った鑑定人)の証人尋問も採用されず、結審してしまいました。次回、12月11日に判決が言い渡されるそうです。

控訴審は、第一審の判断の誤りを審査する役割を担うため、当然に新たな証拠を採用して審理が行われるわけではなく、新たな事実調べには一定の制限があります。また、本件は一審が裁判員裁判でもあります。とはいえ、本件では、有罪認定の根拠となったDNA鑑定について、控訴審段階で、重要な疑問が新たに提起されました(クリス事件支援ページhttps://innocenceprojectjapan.org/chris-incidentをご参照ください)。にもかかわらず、証人尋問を行わないという決定は、かなり予想外であり、検察官からも弁護側からも異議が出されていました。

12月には、どのような判決が想定されるでしょうか。選択肢としては、「控訴棄却」、「破棄差戻し」、「無罪」があり得ます。それぞれについて、解説いただければと思います。

2 一審の証拠構造

石塚

一審判決は、Y教授の鑑定(以下「Y鑑定」)と科捜研のI技官の鑑定(以下「I鑑定」)を唯一の有罪証拠としていました。そのうち、I鑑定は、資料中に精子があったことの証拠とはされていますが、DNA型の出現頻度の証拠とはされておらず(鑑定段階での型判定が十分ではなかったため)、Y鑑定だけが出現頻度の計算の証拠とされています。

徳永

出現頻度というのは、DNA型の一致にどの程度の意味があるかを統計的に表す部分ですね。そうすると、Y鑑定が除かれてしまうと、有罪の根拠は無くなってしまうということですか?

石塚

一審判決を読む限り、I鑑定だけでは有罪にはできないと思います。一審裁判所も、I鑑定だけでは足りないと考えて、公訴提起後にY鑑定を命じたのだと思います。

3 控訴審での証拠の採否

徳永

10月20日の第二回公判期日での、裁判所の証拠決定はどのようなものだったのでしょうか。

石塚

Y教授の証人尋問が採用されなかったわけですが、その理由に、控訴審判決を予想する鍵が隠されていると思います。その前に、控訴審が、新たに採用した証拠が何であるかと見ておく必要があります。

検察、弁護双方から、かなりの証拠申請がなされたのですが、採用されたのは、次のような証拠でした。

まず、検察側申請の証拠で採用されたのは、Y教授が、弁護人が主張する「証拠操作を行った」との点について説明をしている検察官作成の捜査報告書だけです。この中でY教授は、弁護人が主張する「4つの偽造がある」との点について、後記の5.3のアリル以外の点は、正規のアリルか他のアリルの「影」か曖昧なピークについて、被告人のDNA型を参照した上で、それに合うものを正規のアリルと判定した、と述べています。それ以外は、すべて「必要性なし」で却下されています。

次に、弁護人申請の証拠で採用されたのは、Y教授が鑑定の際に残したエレクトロフェログラムのオリジナルとその生データ、及びTH01の座位から5.3というアレルが出ることが公表データに掲載されているという証拠だけで、それ以外はすべて「必要性なし」で却下されています。この5.3というアリルは、Y教授が、生データではアリルとして認識していながら、「これまで見たこともない」として鑑定書作成段階で削除してしまったものでした。

4 予想される控訴審判決

徳永

裁判所は、検察・弁護双方申請のY教授の証人申請を必要性なしとして却下し、結審したわけですが、ここから、どのような判決が予想されるでしょうか。

石塚

まず、裁判所の証拠の採否の態度からみて、「控訴棄却」の判決は絶対にないと思います。先にみたように、一審判決の唯一の柱であるY鑑定について、4つの疑問点がある(うち1つは、「これまで見たこともない」として削除した5.3というアリルの存在が明らかにされたこと及び削除した5.3のアリルの替わりに極めて曖昧に残っていた「8」というアリルを被告人のアリルと「合う」という理由で付け加えたこと、他の3つは、鑑定人たるY教授が予め被告人のDNA型を知っていて、それに合うように曖昧だったピークをアリルと判定したこと)ので、ここに疑問が残る以上、有罪判決はとても維持できないからです。一審判決は、Y鑑定以外にI鑑定も有罪の証拠として挙げていますが、I鑑定だけでは支え切れません。

徳永

とすると、原判決破棄となるのですが、刑訴法400条には次のような規定があります。

「前二条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻・・・さなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。」

この規定によると、原判決破棄後の主文は、「差戻し」か「無罪」かどちらかしかありませんが、どちらになるでしょうか

石塚

期待を込めて予想すれば、「無罪」です。その理由は、まず、「5.3」というアリルが対象資料から検出され、このアリルは被害者のものでも被告人のものでもないので、真犯人のものと考えざるを得ません。DNA型鑑定は、それが一致すれば同一性の確率が飛躍的に高くなりますが、反対に、一つでも一致しない点があれば、それだけで同一性が否定されてしまいます。本件では、「5.3」アリル以外にも3つも怪しい点があります。

もう一つの根拠は、この部の再審事件に対する姿勢です。この部は、三鷹事件第3次再審請求事件で、これまでの2次の再審請求ではすべて却下されていた証人の証拠調べを採用しました(再審請求人の死亡で事件は終了してしまいましたが)。また、狭山事件でも、まだ採否の決定は出て来ませんが、かなり積極的な訴訟指揮が見られるとの報道があります。裁判長は来年3月が定年でもあるので、かなり思い切った判断が予想されるわけです。

徳永

「差戻し」の可能性についてはいかがでしょうか。

石塚

先に挙げた条文に照らせば、「直ちに判決することができる」か否かが判断の別れ目です。控訴審で検察官は、I鑑定の資料を使って新たに鑑定をしたところ被告人のDNA型が対象資料から検出されたことを立証するとしてその鑑定人の証人申請をしましたが、裁判所は必要性なしとしてこれを却下しています。さらに、「5.3」のアリルが現実のアリルではないとするIからの事情聴取書とIの証人申請も必要性なしとして却下されました。この「必要性なし」という判断がどのような理由に基づくものなのかが不明な分、「差戻し」の余地が残るわけです。

徳永

本件は裁判員裁判対象事件であり、今回、控訴審で浮上した鑑定の問題は、一審段階では明らかになっておりませんでした。そこで、DNA鑑定をめぐる新たな争点を裁判員に判断させるため、「差戻し」を行う可能性も想定できるかなと思います。一般論としては、差戻しが裁判員制度の趣旨に合うのかもしれません。

石塚

とはいえ、①Y鑑定人が、被告人の型を予め知った上で、「5.3」のアリルを削除しかつ不鮮明なアリルを被告人の型と解釈したこと、②「5.3」が現実のアリルとして存在するとする文献が証拠として採用されたこと、さらに、③「5.3」が現実のアリルではないことを立証趣旨として申請されたIからの事情聴取書の内容は、データの読み方に誤りがあり信用できないことが指摘できます。そうすると、これ以上の証拠調べをするまでもなく無罪判決が出せるわけですし、一審に差し戻したところで、DNA鑑定に対する疑問が払拭される余地はないように思います。

徳永

であれば、やはり、「無罪」判決しかないということになりますね。クリスさんはすでに3年半も勾留されています。差戻しになれば、さらに裁判が長引くことになり、(実務の現状を前提とすれば)勾留が一層長期化しかねません。刑訴法400条において、自判の義務は規定されていませんが、早期のえん罪救済という観点からも、無罪判決が出されるべきといえますね。

12月11日の判決公判を見届けるため、多くの方に傍聴にお越し頂きたいと思います。

以上