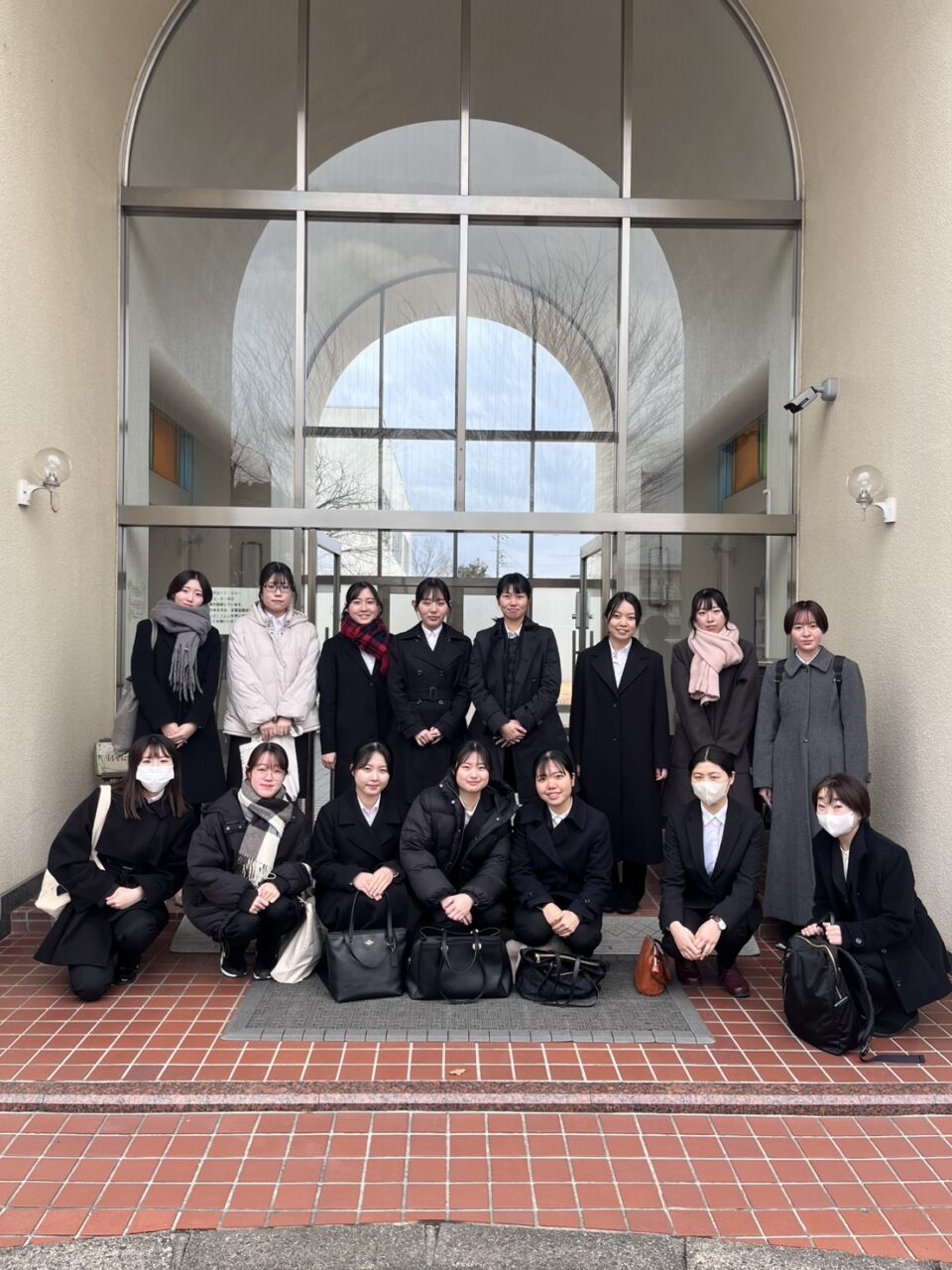

京都女子大学IPJ学生ボランティアは、2月3日に交野女子学院を参観しました。

法務教官の方からお話をうかがった後、普段使っている教室や体育館等と、現在は使われていない寮の、参観用に整えられた居室等の見学をさせていただきました。

施設や手続きの説明だけでなく、少年院の実態についても具体的な事例をまじえながらお話していただき、とても理解が深まりました。非行の重大性だけをみるのではなく、本当に「育て直し」のイメージで、まずは落ち着いて、安心して生活できることを伝えるところからスタートしていることがよくわかりました。

少年院に入ってくる少年は、非行少年の中でも本当に限られていて、社会に他に居場所をもたない少年であることも多いことを知りました。そういう少年たちに寄り添うことが重要であると同時に、とても難しいことであるのだと感じました。

年間行事として行われるイベントは、少年たちへの教育であると同時に、少年と保護者との交流も図っているのだそうです。仮退院後を見据えた活動が重要であるのだと思いました。

参加した他の学生からは、以下のような感想がありました。

①お話の中で最も印象的だったのは、少年院に入っている少年は、事件の凶悪度が高い訳ではなく、家庭環境などの様々な原因によって非行に陥っている子が多いので、非行をやめさせる以前にまずは「落ち着いて暮らす」「自分を大切にする」ことから教えないとならないということでした。見学させていただくまでは、少年院は少年を厳しさをもって更生させる場所というイメージが強かったのですが、実際には心身のサポートがこんなにも丁寧に行われていることを知り、驚きました。

施設が圧迫感のないように造られていたり、個別の担任制度がとられていたりというお話からも、少年たちへの配慮が感じられました。

また、イベント等を通じて少年の親に対しても子どもと交流する時間を設けるなど、親へのサポートもしているということに驚きました。少年たちへの働きかけだけでなく、少年を取り巻く環境自体を変えることも少年を社会復帰させることにおいて重要なのだと改めて感じました。

②施設全体が良い意味で「普通の学校のようだったこと」が最も印象的でした。少年たちが規則正しく生活しながらも、授業を受け、技術を学び、社会復帰に向けて努力していることがわかりました。一方で、部屋を移動するたびに施錠し、職員の方が管理を徹底しているところをみると、ここが一般の学校ではなく少年院であることも実感しました。

また今回の参観を通して、授業では理解しきれなかった、「入院している少年の実態」も知ることができました。彼女たちは過去に非行をおかしたものの、それぞれの事情を抱えながら更生しようと努力しているようです。実際に院内での生活状況を見ることで、彼女たちがどのように生活し、社会復帰を目指しているのかがより具体的に感じられました。

③今回の参観により、少年院が刑務所とは違い、教育の場であることを実感しました。少年たちと教官がお互いに信頼し尊敬し、少年たちが社会復帰できるよう、そしてこれからの未来を一緒に創っていくという印象を受けました。ただ厳しくしたところで、それが本当に少年たちの社会復帰にいきるのかと考えるとそうではないと思います。だからこそ、少年院の本来あるべき姿についてもう一度考える必要があると思わされました。

参観を通して、改めて少年院が担う役割や実態について学ぶことができました。この経験を活かし、少年司法における矯正教育や社会復帰支援についての理解を深めるとともに、今後の学びに繋げていきたいと思います。

(京都女子大学3回生 N・O)

*当サイトの内容、テキスト、画像等の転載や複製を禁じます。