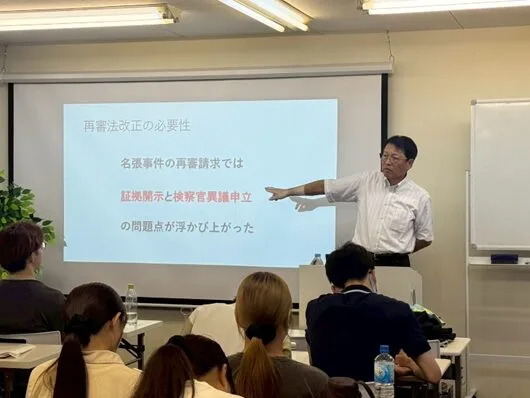

名古屋研修では、名張毒ぶどう酒事件の弁護団の一員である、弁護士の小林修先生のお話を聞く機会をいただきました。

名張毒ぶどう酒事件は、1961年に三重県名張市葛尾区の公民館で、ぶどう酒を飲んだ女性5名が死亡し、12名が傷害をおった事件です。ぶどう酒に農薬を混入させたとして、奥西勝さんが起訴されました。第1審の津地裁では無罪となりましたが、控訴審では逆転有罪・死刑判決を言い渡され、そのまま最高裁で確定しました。再審を申し立てましたが、棄却され続けました。第7次の再審請求では再審開始と刑の執行停止が決定されましたが、検察の申立てにより取り消されました。奥西勝さんは2015年に亡くなってしまいましたが、弁護団は死後再審を申立て、現在、第11次再審請求の準備をしています。

講演では、事件の経緯・再審請求のための新証拠について説明して頂きました。新証拠の多くが科学的なものであり、非常に難解でさらには実験のために莫大な資金が必要でした。

再審制度の問題についてもお聞きしました。第7次再審請求の一審で、名古屋高裁が再審開始を決定したのにも拘らず、検察の異議申し立てにより最終的に開始決定が取消されました。

奥西勝さんが有罪認定された際の証拠のひとつに検察官の調書があります。検察官の調書は警察官の調書とは内容が異なりました。事案の解明のためには検察・警察の調書のいずれをも含む、全ての関係者の供述の精査が必要です。しかし、検察官に対して未開示の調書の開示請求をしても、法律上の開示義務がないため、開示されることはごく稀です。本事件でもいまだ多くの証拠が開示されていません。通常の裁判では、一定の場合に証拠を開示する規定が存在しますが、再審請求段階に、証拠開示に関する規定が存在しません。

現在の刑訴法には再審に関する規定はわずか19条しかありません。そのため、再審請求審を担当する裁判官によって再審請求審の進行が大きく異なります。このような現象は、再審格差と呼ばれています。本事件でも、第10次再審請求では裁判官・検察・弁護人の協議の場である三者協議が実施されず、再審請求が棄却されました。裁判官によって手続が異なることが、制度として正しいのでしょうか。

さらに、再審請求事件を扱っても、裁判官のキャリア上は、考慮されることがなく、ましてや再審開始決定を下せば出世街道からはずれるとのことでした。再審は無罪の人を救う最後の砦であるにもかかわらず、裁判所から忌避され、時には真剣に取り組まない裁判所もいるという現在の法制度は問題であると感じました。

私は今回の講演を通じ、開かずの扉といわれている再審事件の一端を垣間見て、改めて再審法を改正の必要性を実感しました。今まで再審について勉強はしていましたが、実際に事件に携わっている方の話を聞けて、本当に貴重な経験となりました。今後も再審制度の改正に向けた動きを注視していきたいと思います。

【甲南大学3回生 福田晶斗】

===========

名古屋における研修で、弁護士小林修先生の講演を拝聴した。先生は、昭和刑事史における冤罪事件の典型とされる「名張毒ぶどう酒事件」に弁護団の一員として関与してこられた。

事件は1961年、三重県名張市葛尾地区の懇親会で提供された葡萄酒に農薬が混入され、婦人5名が死亡、12名が中毒に陥るという惨事である。奥西勝氏が起訴され、一審の津地裁では無罪とされたが、二審名古屋高裁で逆転有罪・死刑となり、最高裁で確定した。その後も奥西氏は獄中で冤罪を訴え、十度以上の再審請求を繰り返したが、いずれも退けられた。司法の扉が固く閉ざされる様相は「開かずの扉」と評される所以である。

小林先生は、弁護団が提示してきた新証拠に触れられた。歯痕鑑定の虚偽や毒物成分の齟齬、封緘紙の糊成分の鑑定など、科学的検証に裏打ちされたものである。しかし、再審に関する刑訴法の規定は19条のみと乏しく、通常審にある証拠開示義務も適用されない。この欠陥ゆえに、未開示の調書が多数眠る。裁判官の姿勢次第で手続が大きく左右される「再審格差」が生じている。

事実、第7次再審で名古屋高裁が開始決定を下したにもかかわらず、検察官の異議申立てで覆された。また第10次請求では、三者協議を経ずに棄却がなされた。このような運用で、制度の脆弱性が露呈している。さらに、再審事件を担当することは裁判官の昇進に寄与せず、むしろ不利とされるため、再審事件は忌避されやすい。無辜の救済の最終防壁たるべき再審が、官僚的打算によって顧みられぬ現状は深刻である。

今回の講演を通じ、再審制度の構造的矛盾を痛感した。冤罪救済の途が権力の慣性により阻まれるならば、「正義」は空疎な理念に堕す。刑訴法の抜本的改正こそ喫緊の課題であり、その責務を担うのは我々の世代であると強く認識した。

【甲南大学3回生 松本颯太】