甲南大学のIPJボランティアのメンバーが、甲南大学フロンティアサイエンス(FIRST)学部・研究科が主宰した学内交流企画で、DNA鑑定実習に参加しました。JST次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)第1回文理融合ワークショップ「生命化学×えん罪」 実験講座として開催されたものです。

IPJボランティアに関わる学生が、なぜDNA鑑定を体験したのでしょうか?

IPJは、専門家が無償でえん罪救済活動を行う集団で、アメリカ発祥のえん罪救済活動「イノセンス・プロジェクト」の日本版として2016年に立ち上がりました。

アメリカのイノセンス・プロジェクトは、1990年代にDNA鑑定を利用してえん罪事件の救済を開始しました。以降、アメリカではDNA鑑定によってえん罪を晴らされた事件が580件以上あるといわれています。(参照:The National Registry of Exonerations)

DNA鑑定とえん罪事件の救済とは切っても切れない関係にあるのです。

他方、日本で1990年代以降に犯罪捜査に実用化されたDNA鑑定は、えん罪の原因にもなってきました。例えばいわゆる「足利事件」では、1990年代はじめに科学捜査研究所で実用化されたばかりのMCT118 型DNA鑑定の結果を証拠として、ある男性に無期懲役が言い渡されました。その後、新たなSTR型DNA鑑定などによって男性の無実が証明されましたが、その間、男性は服役を余儀なくされたのです。足利事件と同時期に同じ技官が担当した古いDNA鑑定をめぐって、いまだに争いが続いている事件もあります。すでに死刑が執行されてしまった「飯塚事件」です。飯塚事件では再鑑定をするための資料が残されておらず、再度のDNA鑑定で当初の鑑定結果を確認することができません。

以上のとおり、えん罪原因にもなる可能性があり、他方でえん罪を救済するための強い可能性を秘めるDNA検査を、甲南大学のフロンティアサイエンス(FIRST)学部・研究科の川上純司先生、村嶋貴之先生、赤松謙祐先生、松井淳先生、そして同研究科の院生の皆様のご厚意で体験することができました。

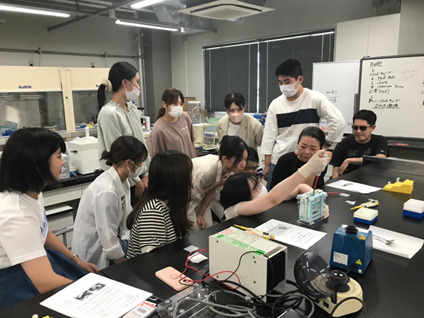

実習では、午前中に始まったDNA鑑定に関する講義の後、実際に自分たちのDNA資料を採取しDNA検査をすることで、DNA鑑定の実際や有用性、他方で問題のある鑑定が行われた場合のリスクについても体感することができました。DNA検査にあたっては、経験豊かなFIRSTの院生の皆様がティーチング・アシスタントとして、懇切丁寧なご指導をしてくださいました。

検査の待ち時間には、刑事司法におけるDNA鑑定の意義や、IPJボランティアの活動についてメンバーによるプレゼンテーションの機会も頂きました!また、FIRSTのなかもご案内いただき、理系の学生生活を垣間見ることができました。

えん罪救済活動と自然科学の諸分野とは切り離せない関係にあります。滅多にない経験で、メンバー一同いきいきと取り組むことができました。貴重な機会を下さったFIRSTの皆様、本当にありがとうございました。参加したメンバーのレポートをお読みください。

*本レポートは、甲南大学社会連携機構のHPに掲載したものを修正のうえ、許可を得て転載したものです。

===========

「犯行現場で発見された遺留物のDNA型と、被疑者のDNA型が一致しました」

このような文章を目にしたとき、皆さんならどのように考えるでしょうか。「ああ、この被疑者が犯人なんだろうな…DNA型も一致してるみたいだし」と考えるのではないでしょうか。かくいう私も、これまでは同じように考えていました。なぜなら、同じDNA型を持つ人は数百京人に一人といわれ、自分とDNA型が一致する他人はほぼ存在しえないとされているからです。

しかし、鑑定結果が「一致」したからといって、一概に被疑者が真犯人であるとは言い切れないということを、この実習を通して学びました。鑑定は人の手で行われるものだから、鑑定過程や資料自体に不備があれば、結果が変わりうるものだからです。

DNA型鑑定を行うためには、さまざまな手順を踏まなければなりません。非常に繊細な作業で、それを人が行う以上、絶対にミスが起こらないということはありえません。DNAはとても外部からの汚染を受けやすいものであり、実験を行うときには外部から別のDNAが入らないように、器具や資料に触れたりしないよう細心の注意を払う必要もあります。混合資料の場合にはさらに問題があるでしょう。

しかし、現在の刑事手続におけるDNA型鑑定は、以上を十分に考慮した制度であるとは言えません。犯行現場から採取されたDNAは、現場にあるという理由から真犯人のものである蓋然性が高いだけで、本当に真犯人のものであるかはわかりません。また、鑑定段階でミスが無かったかどうかもわかりません。加えて、現場から採取されたDNAは、実験で用いるような資料以上に、外部汚染の影響を受けているはずですし、その保存には細心の注意を払うべきことは当然のはずです。しかし現行法上、再鑑定の機会の保障も、採取されたDNA資料の保管方法も法定されていないのです。

このような現状を知り、私はDNA型鑑定という手法に対する過剰な信頼が、えん罪を生む一因になりうるのではないかと感じました。上述したように、DNA型の一致する確率はごくわずかです。しかし、一致を判定するのも人であり、DNA方を判別できる状態にするための過程も人が行うものです。鑑定段階やその対象となる資料に不備があれば、鑑定結果が正しいものかはわかりません。

不備は無いことを前提とする現在の刑事手続におけるDNA型鑑定は、本当に公正なものであるといえるのか、疑問を抱きました。

[甲南大学法学部4回生・堀田零生]